令和6年度

設備工業科1・2年生を対象とした卒業生進路講話を実施

3月21日(金)、設備工業科1・2年生を対象とした社会人講話を実施しました。

講師は、設備工業科平成29年度卒で石井ビル管理株式会社に勤めている佐藤颯多君と、同じく令和5年度卒で株式会社ユアテックに勤めている日下侑己君です。

それぞれ建築設備に関わる会社となりますが、具体的な仕事内容や仕事のやりがい、学校で学んだ知識がどう生かされているか、他、学生との違いとして、責任が伴うこと等を話していただきました。

今後も、地域の皆様のお力を借りながら、社会で活躍できる人材を育んでいきたいと思います。

令和6年度離任式を行いました!

今年度本校より15名の先生方が、ご退職・ご栄転されることとなりました。

先生方から生徒に向けて「目標をもつこと」「ライバルと切磋琢磨すること」「やらない後悔の重み」

「胸を張って校歌を歌う」「楽な選択ばかりをしないこと」「生徒への感謝」「お互い幸せになろう」など

一人一人の先生方からから多くのメッセージをいただきました。

〇ご退職・ご栄転される先生方 一覧

○佐藤 祥 先生(教頭)→大河原産業高校

○遠藤 英之 先生(保健体育)→仙台二華高校

○齋藤 健 先生(機械)→伊具高校

○笹氣 真孝 先生(社会)→県工業高校

○千葉 彩加 先生(英語)→仙台東高校

○笠原 義樹 先生(建築)→古川工業高校

○山手 千春 先生(国語)→佐沼高校

○眞壁 輝旭 先生(電気)→県工業高校

○石垣 勝 先生(電気・工化)→村田高校

○安達 厚 先生(工化)→任期満了

○水沼 俊明 事務室長 →定年退職

○金野 忠司 事務次長 →蔵王少年自然の家

○鈴木 晴香 主事 →宮城県教育庁

○木藤古 礼花 主事 →仙台泉高校

○岩松 正和 庁務 →任期満了

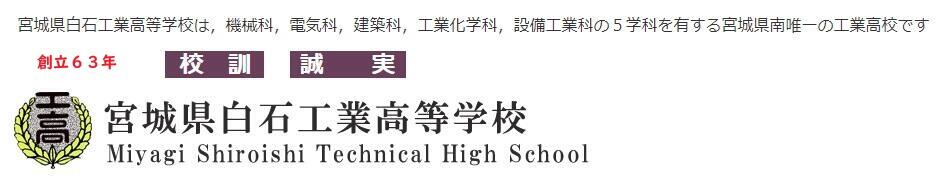

新入生保護者のみなさまへ

先日3月13日にお渡しいたしました「入学準備物のご案内」に「入学のしおりの訂正」について同封しておりますのでご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

訂正箇所につきましては下記にも掲載しておりますのでご確認をお願いいたします。

〇皆様に関係するもの

P9 体育着 金額 15,500 円 (誤 12,320 円)

(ジャケット 4,950 円 パンツ 4,650 円 ハーフパンツ 3,680 円 T シャツ 2,220円)

〇建築科に関係するもの

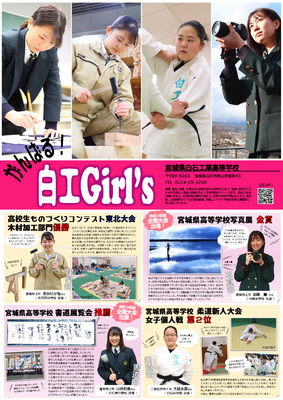

写真部が2024年度ニコンTopEyeコンテスト 単写真部門 日本第1位を受賞しました!!

紫藤新聞を掲載しました!

予餞会を実施しました!

卒業を迎える3年生の先輩方に、これまでの感謝の気持ちを伝えるため、全校で予餞会を開催しました。

現生徒会長の中島健斗(建築科2年)さんより先輩方への感謝の気持ちや新しい道を歩む先輩方へのエールが贈られました。

また、生徒会執行部が中心となり、3年間を振り返る映像や転勤された先生方からの思いの込もったビデオメッセージを3年生に贈りました。全校で先輩たちを贈るステキな「予餞会」となりました。

写真部が高文連賞受賞式に参加しました!!

2月14日(金)ホテル白萩にて宮城県高等学校文化連盟賞授賞式が行われました。

本校からは写真部が団体部門と個人部門で7名が選ばれ県内一の受賞者数でした。

授賞式後行われた代表発表では全団体の代表として発表を行い、非常に良い発表であったと、お褒めの言葉を多方面からいただきました。

1学年PTA行事「救急救命講座」を実施しました。

12月12日(木)、1学年PTA行事「救急救命講座」を開催しました。1年生に加え15名の保護者にも参加いただき、白石消防署の救急救命士3名のご指導の下、AEDを用いた心肺蘇生法の実技講習を行いました。役割分担をして協力しながら実習を行い、いざというときに必要な技能を身に付けることができました。

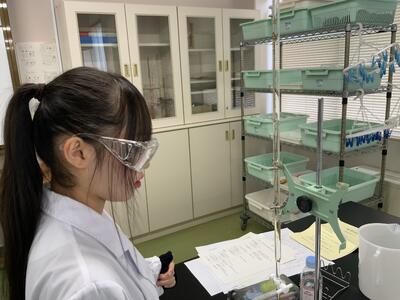

第3回 手分析技術講習の実施

令和6年11月15日(金)、本校工業化学科2年生を対象に「第3回 手分析技術講習会」が開催されました。講師には、公益財団法人宮城県公害衛生検査センターより相澤様と小野寺様をお迎えし、手分析技術の実践的な指導をしていただきました。

講習会の前半では、実験を行う上での基本的な心構えや準備の重要性について学びました。後半では、実際に使用する薬品の準備、滴定操作、濃度計算、器具の洗浄方法などを、画像や実演を交えながら丁寧に指導していただきました。

参加した生徒たちは、授業で学んでいる化学技術が実際の現場でも同様に活用されていることを知り、大きな刺激を受けました。また、実験や講義に真剣に取り組み、化学の世界に対する興味をさらに深める様子が見られました。

講習会の最後には、これまで学んできた手分析技術が社会でどのような役割を果たしているのかについて、実際の業務内容を交えながらご説明いただきました。この内容は、今後の進路選択にも大いに参考になるもので、生徒たちにとって貴重な学びの機会となりました。

↑実験の心構えや実験に用いる器具の説明を聞いているところ↑

↑必要な濃度の薬品を準備しているところ

↑水の硬度を調べるため滴定を行っているところ↑